도시산책자 계봉 씨의 하루

박상률, <길에서 개손자를 만나다> 본문

■

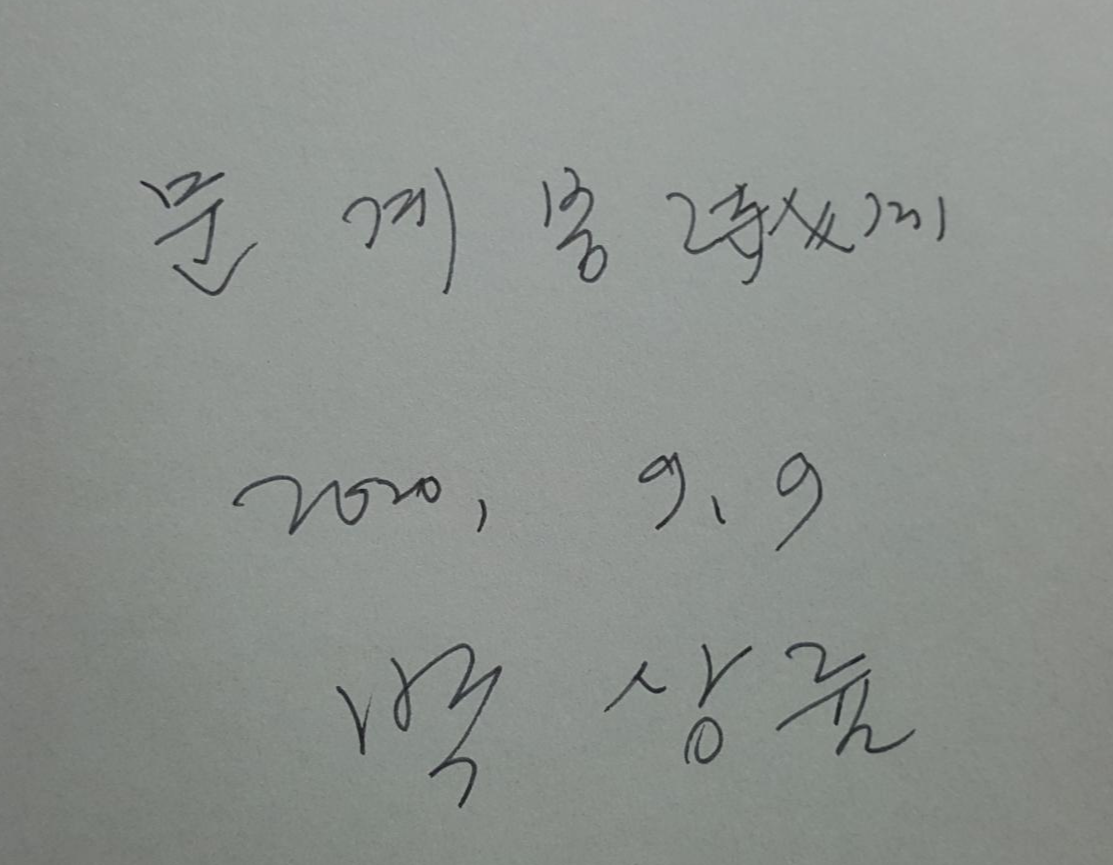

명절 연휴가 지나고 확실히 소슬해진 바람 속에서 가을의 속살을 힐끗거리고 있을 때 박상률 선배의 시집을 만났다. 『길에서 개손자를 만나다』(천년의 시작, 2020). 제목부터 해학이 느껴지는 이번 시집에서 선배는 작심한 듯 전라도 방언을 푸지게 구사한다. 자주 만나지는 못하지만, 만나서 대화할 때는 거의 사투리를 쓰지 않기 때문에 (과묵하신 편이라 말씀도 많이 하지 않지만) 이렇듯 시를 통해 선배의 사투리를 접할 때마다 현실에서의 선배와 시적 화자로서의 선배가 쉽게 매치가 안 된다. 걸쭉한 남도 사투리를 구사하는 선배의 모습이 도무지 상상이 안 되기 때문이다. 물론 현실의 선배도 시 속의 선배도 모두 다정하고 다감한 사람이라는 점에서는 차이가 없긴 하지만.

선배의 시는 일단 어렵지 않아서 좋다. 해설에서 유성호 평론가가 언급했듯이 “문어보다는 구어, 표준어보다는 지역어를 지향하면서 몸에 새겨진 기억을 하나하나 표현해” 가는 선배의 시를 읽고 있으면 저절로 미소가 지어진다. 물론 매번 그런 것은 아니다. 고향인 진도 방언이 가지는 언어의 자연스러운 미감을 잃지 않으면서도 현실과 사회의 부조리를 겨냥해 서늘한 풍자를 구사할 때는 허허실실 외유내강한 선배의 성정에 공감과 경외의 마음을 아울러 갖게 된다.

선배의 시 속에는 고향이 있고 선배가 있고 어머니가 있으며 그 고향을 지키는 사람들이 있고 독자들과 함께 겪은 아픈 현실이 있다. 그 모든 ‘따로 또 같이’들이 자연스럽게 녹아들고 밉지 않게 도드라지며 공감의 정서를 환기하는 과정에서 어느덧 구축되는 선배만의 독특한 시(詩) 세계를 만나는 일은 시 읽기의 크나큰 즐거움이 아닐 수 없다.

당연한 말이지만 지금 다다른 선배의 시 세계는 그 나름 진경을 이루고 있다손 치더라도 그것은 결코 끝이 아니라 또 다른 과정의 근거일 거라고 나는 믿는다. 앞으로 더욱 보여줄 게 많은 시인이기 때문이다. 같은 길을 가는 후배로서의 바람이다. 모쪼록 선배의 건강과 건필은 물론 자애로운 모친께서 늘 강건하시기를 진심으로 기원한다.

■■

월출산

달의 울음이

바위 뼛속 깊이 박힌다

가만히 귀 대고 바위 뼛속에 흐르는

울음소리 듣는다

달과 바위를 품은

밤 깊은 산

―박상률, ‘월출산’ 전문

'리뷰' 카테고리의 다른 글

| 시집을 읽다(토요일) (0) | 2020.11.08 |

|---|---|

| 열사굿ㅣ2020노동문화제 (0) | 2020.11.04 |

| 그리워서 그린, 혹은 그리다 그리워진 낯익은 풍경들 (0) | 2020.09.17 |

| 영화 '바닷가 마을 다이어리'(Our Little Sister, 2015) (0) | 2020.07.08 |

| 셜록 홈즈와 왓슨의 콤비플레이에 박수를! (0) | 2020.06.20 |