봄날은 가고, 슬픔의 시간은 다시 또찾아오고

아침에 일어나 간단한 운동을 하고 오전에는 방 정리를 했다. 냉장고를 열어보니 김치만 잔뜩 있고 국거리가 없었다. 얼마 전 누나로부터 새로 선 아파트 앞에 채소 가게가 생겼다는 말을 들었다. 간단한 장도 보고 떨어진 채소도 구매할 겸 해서 집을 나섰다. 기온이 많이 올라 두꺼운 패딩을 입고 나온 내가 스스로 무거워 보였다. 벌써 반팔 차림으로 운동하러 가고 있는 젊은이들도 보였다. 먼저 마트에 들러 액젓과 곰탕 팩, 냉면 육수와 두부를 샀다. 파와 호박, 오이와 가지, 청양고추 등은 들었다가 내려놓았다. 채소는 근처 채소가게에서 살 생각이었기 때문이다. 간단한 장을 보고 채소가게에 들렀는데, 단골 마트보다 싸긴 했지만, 도매가는 아닌 듯했다. 파 한 단에 4,800원, 마트보다 300원이 싸긴 했다. 호박값은 마트와 똑같이 1,000원이었다. 갓 개업한 집이라서 그런지 품목도 생각보다 많지 않았다. 다만 주인인지 직원인지 알 수 없지만 계산해주는 중년 여성은 무척 친절했다. 돌아오는 길에 복권도 한 장 샀다. 맞은 적은 별로 없지만 복권은 일주일 간 유쾌한 공상에 빠질 수 있게 해준다. 당첨금을 어떻게 사용할까를 상상해 보는 일은 언제나 즐겁다. 미세먼지 상태가 양호한 날이라서 자주 문을 열고 환기를 시켰다.

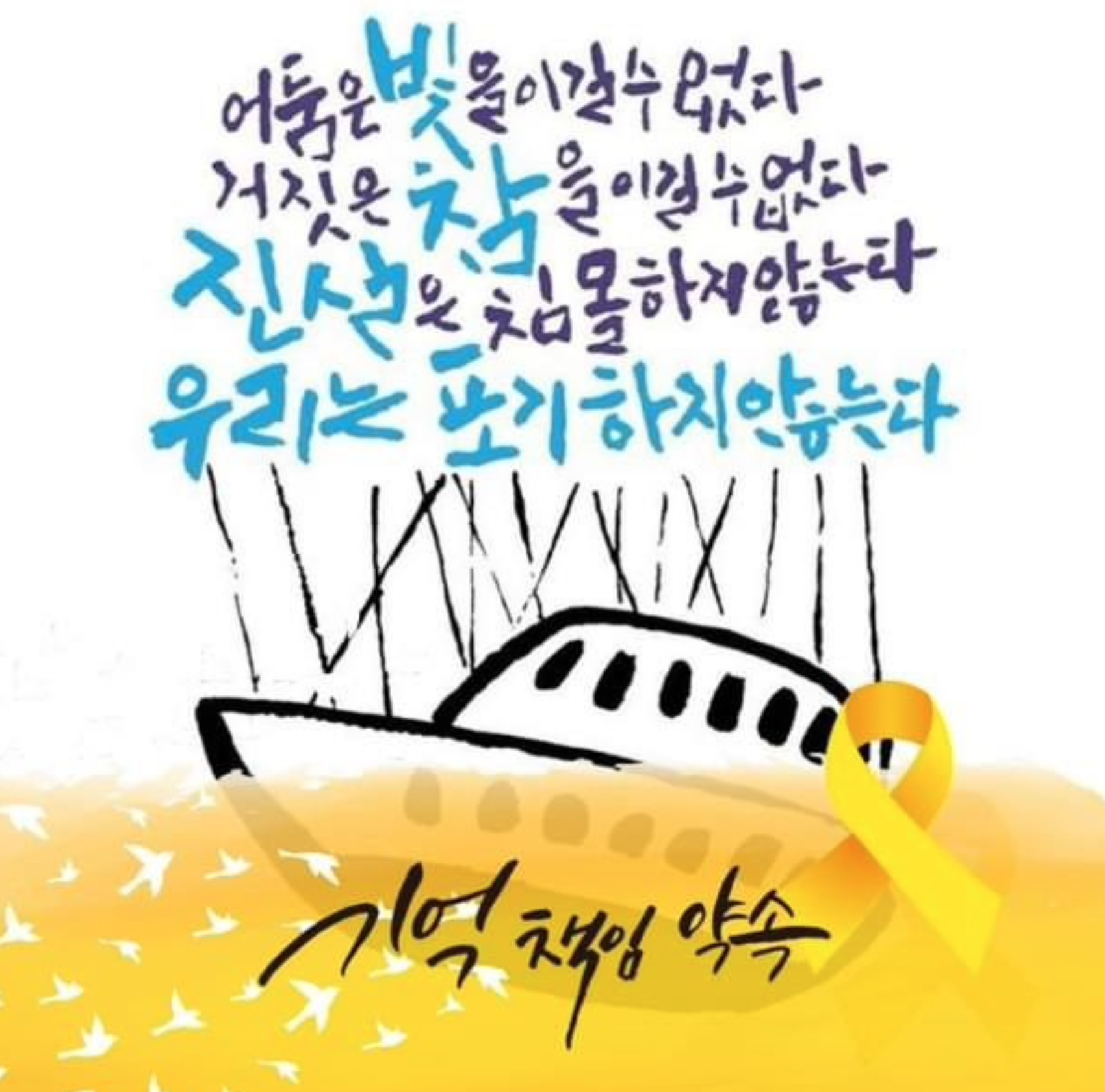

4월이면 제주4.3항쟁이 생각나고 4.19가 생각나고 무엇보다 7년 전 일어났던 세월호 참극이 생각나서 자주 마음이 쓸쓸해진다. 가족들도 이맘때면 실어증을 앓고 내내 불면에 시달리리란 생각이 든다. 천수를 다하신 엄마와의 이별조차 감당하기 쉽지 않은 슬픔이었는데 자식을 먼저 보낸 부모 마음이야 오죽하겠는가. 소소하게 느끼는 행복조차 괜스레 미안하고 사치스럽게 여겨지는 시간이다. 사랑하는 이를 잃은 사람들은 한동안 곤혹스런 상상을 하게 된다. 성급한 일반화일 수도 있겠지만, 내 경우나 친한 지인들의 말을 들어보면 대개 그렇다. 잊히지 않으니 그런 거겠지만 늘 고인의 마지막 순간을 떠올리며 가슴이 철렁 내려앉는 경험을 하는 것이다. 엄마가 비교적 평안함 속에서 소천하셨음에도 불구하고 마지막 순간, 즉 절명의 순간에는 혼자였다는 것, 그때 엄마는 얼마나 힘들었을까 하는 생각을 자꾸만 하게 된다. 그때 왜 나는 구급차를 불러 응급실에 모실 생각을 하지 않았던 걸까 후회하는 마음도 당연히 나를 괴롭게 한다. 그렇게 쉽게 가실 거란 생각을 하지 못해서였을 것이다. 그렇게 쉽게 가신 걸 다행스럽게 생각하는 세상의 통념과 엄마와 영별한 자식의 슬픔이 한꺼번에 밀려드는 역설의 상황에서 내 의식은 혼란스러울 수밖에 없었을 것이다. 아무튼 나는 세상의 통념과 주변의 위로에 힘을 얻을 수 있는 이별을 맞은 사람이다. 하지만 세월호 참사로 자식을 잃은 부모들의 슬픔은 나의 슬픔과는 결이 다르다. 그 참담함을 무슨 말로 위로할 것이며 설사 가장 진솔하고 감동적인 마음과 언어로 위로를 전할들 부모들에게 그것이 마음의 평화를 줄 수 있겠느냐는 것이다. 부모들은 매일 매순간 선실에 갇힌 채 물이 차오르는 걸 보면서 죽어갔을 아이들의 마지막 순간을 떠올리며 가슴을 쥐어뜯었을 것이다. 살아있는 것이 지극한 고통일 수밖에 없는 하루하루를 견뎌야 하는 부모들의 가슴은 새카맣게 타들어갔을 것 분명하다. 살아있는 동안 그 고통은 지독한 형벌처럼 애꿎게 산 사람들을 괴롭힐 것이다. 특히 아이들이 죽어간 4월에는 7년 전 그날처럼 잠을 설치고 눈물로 밤을 지새는 시간이 많아지겠지. 그 고통을 추체험할 수밖에 없는 순한 성정의 많은 사람에게도 4월은 힘들고 잔인한 달이 될 것은 뻔한 일이다. 하지만 고통스럽다고 해서 잊을 수는 없는 일이다. 기억해야 하고 분노해야 하고 진실을 규명해야 하는 시간이어야 하기 때문이다. 지금 나는 그 시간 앞에 있다. 7년이 지났지만 여전히 위로 말고도 진실을 외면한 세력들에 대한 분노가 필요한 이 짐승같은 현실 앞에 다시 선 것이다.